Sarebbe buona cosa non dimenticare l’insegnamento biblico, secondo il quale Dio accetta i doni di Abele, ma rifiuta quelli di Caino.

Li rifiuta perché Caino offre a Dio la propria arte, che è il frutto della manipolazione, con cui egli presume di conferire alla terra un valore superiore, rispetto a quello che possiede in sé.

Caino era un agricoltore, cioè un artista ante litteram.

Abele, un pastore, offriva a Dio la propria maniera serena di vivere, che comportava di accettare la vita, così come la terra gliela proponeva.

L’esperienza multiforme delle arti, sia pure considerata nello spazio della cultura Occidentale e nei tempi della modernità postnovecentesca, sembra riproporre il dualismo dei primi fratelli, alla ricerca di modi, coi quali l’espressione si presenti nei segni, riconoscibili, dell’essenza umana.

Il momento del raccolto, dopo che l’uomo ha cercato di salire il sentiero impervio delle dichiarazioni conoscitive e di principio, si colloca nel crogiolo degli anni ’40, del secolo scorso, quando l’arte assume uno stile che mi pare di correttamente recepire come Neoclassico.

Neoclassico significa che la parola non è più concepita come strumento di separazione e di materializzazione immediata nell’oggetto, perché essa viene accolta come trasparenza decorativa, che sarà madre del colore, meritato dall’uomo di buona volontà.

Questo nuovo rapporto con l’esperienza sensoriale giustifica il ricorso della pittura – scrittura ai modi espressivi dettati dalla sola necessità, compresi quelli mutuati dalla natura, perché lo scopo è quello di decorare il quadro per evocare il verbo, vergine di carichi sapienziali.

Ci vengono offerti esempi molto belli di questo approdo, tanto dalle arti figurative, quanto dalla musica, ad esempio con le opere dodecafoniche.

Dopo che la scrittura si era dissolta nell’impotenza, che è stata rifiuto di riconoscere un senso alla costruzione logica della classicità, ed aveva presentato il proprio volto magmatico ed inconcludente nelle faticate calligrafie degli impressionisti, e nelle solitarie cromaticità del tempo espressionista, così da coprire l’arco temporale che va da metà Ottocento, fino all’approdo dei primi vent’anni nel Novecento, la scrittura assume una profetica e realistica presenza spaziale nel suprematismo russo; e torna poi ad invocare un contatto vitale con le forme naturalistiche, come risposta all’astrattismo, diventato regime, ed alla distanza che le idee romantiche avevano tracciato, rispetto alla bellezza, ritenuta inadatta ad esprimere la vacuità dei tempi. È stato il momento dei pittori che si sono riconosciuti nella sigla italiana del “Novecento”.

Malevich e gli amici suprematisti anticiparono le dichiarazioni che farà Lucio Fontana, per il quale all’arte compete di colorare il movimento, mentre il “Novecento” ridà voce alla natura, che l’arte non presenterà più come trofeo di una ricerca, bensì come attesa di approfondimenti, da parte degli uomini di buona volontà; esattamente come è stato chiarito sopra.

Sironi affermerà potentemente che la pittura non è che decorazione, e che la sua provenienza è murale; un modo come un altro per dire che essa è una evocazione e non una costruzione del pensiero, e che la sua collocazione è spaziale, visto che il “muro”, non è altro che la parola, la quale invoca di perdere la trasparenza, a beneficio del colore.

Duchamp dà una mano, perché dichiara l’indifferenza del referente pittorico, il quale viene presentato qual cosa “già fatta”, e focalizza il problema dell’arte nella parola; quella parola, appunto, che Sironi vuole decorare.

Morandi, con De Chirico, chiarisce che lo spazio non è una cosa data, ma è bensì ciò che proprio l’arte deve disvelare (da ciò la concezione dello spazio come luogo metafisico), e dichiara insistentemente che il fare artistico non produce se non una “natura morta”; che poi è la parola concepita nella sua verginità, prima che la violenza la fissi, idealmente, nella struttura convenzionale dell’oggetto; per Morandi il benché minimo segno è una natura morta, ed è anche luogo in cui l’artista si autoriconosce.

L’arte che, già con l’astrazione, si era distaccata da ogni forma di rappresentazione ed aveva cercato le ragioni di sé nel sapere profondo dell’animo umano, verso la fine degli anni ’30 acquista la consapevolezza che le consentirà di affidarsi a modi espressivi, destinati a segnare il futuro.

Nel 1946 Lucio Fontana pubblica il “Manifesto Blanco”, che proietta il segno oltre il piano, nello spazio che diventa colore.

Emilio Vedova è in linea con Fontana e, già nel 1948, (L’Uragano), presenta lo spazio colorato dal movimento che sgorga dalla parola, concepita nelle forme geometriche di un nero compatto.

Come farà Alberto Burri con le “muffe”, degli anni ’50, dove l’apparire discreto del colore, dal nero, avviene per emersione dalla concezione ideale del mondo, che guida il movimento vitale, voluto dall’uomo virtuoso.

I pittori, che, negli anni ’40, si riconoscono nel gruppo di “Corrente”, si affidano al cromatismo luminoso e spontaneo, ed i profili della figura, come avviene, ad esempio, con Ernesto Treccani, non sono più lineari come per la classicità, e neppure vanno a sperdersi nell’indistinto, come hanno denunciato gli impressionisti; quei profili sono, bensì, binari; sono come il fiume, che ha due sponde, le quali creano il movimento dell’acqua, verso il mare.

Quelle “due sponde” contenitrici, sono la metafora della parola che opera da guida, e dell’arte, cui compete il compito di dare l’identità.

L’arte viene così segnalata come il modo in cui l’uomo vive l’ammaestramento della parola madre, per assumere i connotati della realtà, fissata dal movimento di una vita virtuosa (perché guidata dalla parola che garantisce la logica dei gesti).

Le tele e le sculture cessano definitivamente di essere la rappresentazione di una qualsiasi cosa, perdono ogni significato anche solo allusivamente descrittivo, e diventano testimonianza di una presenza che, provenendo dagli impulsi della limpidezza umana, acquista la dignità della parola di Dio; che è attesa del vissuto, col quale l’uomo darà i perimetri alle strutture del paesaggio eterno. L’arte e la natura tornano così a riunirsi, dopo il tempo della separazione, dovuta all’irruzione della sapienza che ha preteso di mortificare la parola, nella materialità dell’oggetto.

La vita e l’opera di Mario Romano Ricci si sono compiutamente incontrate con questa realtà, che egli contribuisce ad illustrare con uno stile dettato dalla necessità.

La disponibilità consapevole dell’artista di agire in uno spazio occupato dalla pura sensibilità, garantisce che dalle sue mani escano ispirazioni provenienti dal divino, che è il fondamento originario di ogni uomo.

Le opere di Mario Romano Ricci sono, dunque, parole che sgorgano dall’urgenza di Dio; sono attese che invocano il bacio del Principe Azzurro, per disvelare l’architettura riconoscibile della Creazione che si realizza.

Ecco un legno dipinto e scolpito, una nascita, che s’impenna come torre appuntita, nella doratura che evoca la perfezione.

L’insieme rivela che l’arte non è “ciò che si presume di aver fatto”, bensì lo “strumento” con cui l’artista opera; è “il modo di essere” che s’ingegna nel vissuto, avendo per guida la parola, che offre la plasticità del reale, appena dissimulato dall’irrompere delle sensazioni, (pag. 33).

“Ridere”, titola Mario Romano Ricci una struttura lignea e prismatica che si apre e divarica, rispetto all’asse perpendicolare, come una bocca spalancata, foderata d’un colore arancio.

L’arancio è l’evoluzione del giallo nel rosso, che si fissa nella forma aranciata; affinché sia chiaro che i colori simboleggiati sono lo sviluppo del particolare “giallo”, con cui la parola titola per distinguersi da ogni altra.

Il “giallo” incarna il “tesoro” irripetibile, che ogni parola nasconde.

“Ridere” diventa sostanza della parola “sorriso”, la quale suggerisce il senso di “cosa già conosciuta appartenente all’autore”, che diventa realtà nel suo vissuto (pag. 55).

“Paradigma” è il modo in cui viene nominata una colonna in legno, prismatica, e dipinta di attenzioni, che decorano l’intera struttura.

I lati sono solcati verticalmente da un vuoto lineare che li percorre per intero, e la sommità dell’opera è la sagoma d’un tetto, a due spioventi, simmetrici e dorati.

Il prisma esprime l’arrampicata del quadrato verso il suo approdo, che è il limite dorato, il tetto della costruzione, il quale segna la demarcazione insuperabile e invalicabile dell’identità, che trova collocazione nell’universo che di lei si popola.

Le quattro fenditure che segnano i lati stanno ad indicare le quattro dimensioni cui è affidata la maniera di essere, affinché l’approdo sia quello della struttura reale.

Tali dimensioni sono:

- il Padre che rappresenta la presenza dell’Eterno;

- il Pensiero che concepisce l’idea di una struttura;

- la Madre, la parola, la quale dona ciò che la sensazione non sa offrire immediatamente e cioè la realtà di una storia, di cui l’apparenza è solo un fotogramma;

- l’Arte che è il modo in cui l’uomo è chiamato a dare i segni, unici e irripetibili, a quella storia, col vissuto che dona l’identità dell’uomo e di Dio (pag. 53).

Mario Romano Ricci racconta che i suoi pensieri tormentati presero, un giorno, il nome di “Evoluzione”.

Il tronco doveva essere segato in modo da enucleare un cuneo, le cui dimensioni consentissero l’estrazione successiva di altri due, il tutto senza incrinare l’armonia dei volumi.

Nemmeno il ricorso alle formule matematiche risultò soddisfacente, perché le sezioni progettate non appagavano le esigenze del ritmo.

Finché non venne il momento dell’intuizione e della fede operosa, e l’artista lavorò il legno con la sega elettrica, senza disegno e senza progetto; ed il taglio corse, perfetto, lungo le linee della necessità, che donarono all’opera la plasticità del silenzio.

L’opera offre, a prima vista, il linguaggio in cui consiste l’evoluzione, che lievita la sostanza spirituale dell’uomo, e non già la morfologia di presunti mutamenti che riguardano solamente le apparenze materiali che, dell’evoluzione, sono solamente un’attesa.

La crescita spirituale viene espressa dalla plasticità cuneiforme; da cuneo, “modo di essere ciò che il pensiero ha idealizzato”; cuneo, città, cioè luogo in cui l’essere realizza la perfezione, che è luogo, cioè identità, e potenza che affranca da ogni necessità e soddisfa qualsiasi pensiero; cuneo, come linea, cioè successione di punti, che è storia capace di essere espressione dell’Universo intero, nel modo divino della struttura che s’innalza (pag. 57).

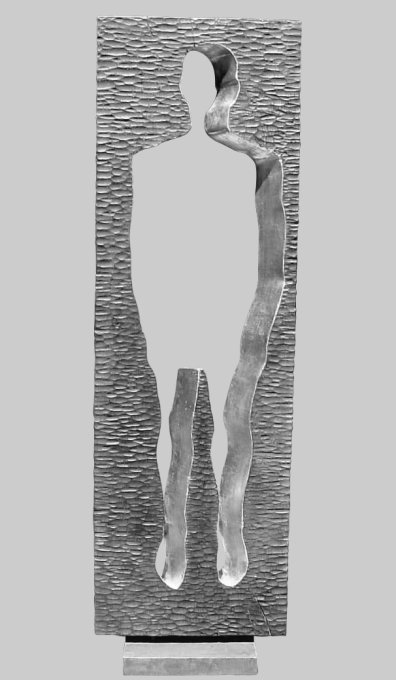

Non tutte le opere sono destinate allo spazio espositivo; due di esse, “Homo sapiens” e “Ideologia”, ne restano infatti escluse.

Esse sono “un luogo ideale”, fuori dalla storia; sono presenti perché vogliono essere memoria dell’avventura surreale che l’uomo ha scelto di vivere valendosi di un linguaggio convenzionale, cadenzato dal nascere e dal morire delle idee, elevate al rango della realtà.

C’è la maschera sbiancata che ricorda la fissità di un mondo immobile, dove il tempo del progredire, quanto le fasi di regressione, sono dettati dai vincoli traballanti di un sapere meramente volontaristico e radicato nel consenso mutevole; la maschera sovrasta le sembianze di una pelle miserevole, gualcita e dilacerata che non contiene, perché non ha mai contenuto la sostanza reale di un corpo vivente.

Quel cencio appeso alle illusioni regge il destino di essere storia del tempo in cui l’uomo ha costruito la concezione di sé e del proprio vivere, sulla vanità di una presenza meramente nominalistica (pag. 31).

Un prisma ligneo, dai lati levigati come il filo lineare del pensiero, s’innalza verso il ciclo, dove regge il volto d’un’umanità irreale.

Esso è il simbolo del modo illusorio in cui l’uomo cerca la propria elevazione, moltiplicando le maniere d’indagare la realtà, senza capire di averla irrimediabilmente perduta, quando ha svilito la parola per definire la sapienza di sé (pag. 33).

La riflessione sull’arte conduce al guado di un problema che oggi incombe come una promessa obliqua sulle sorti dell’umanità; mi riferisco alle tante domande inesplorate che riguardano l’espansione dell’occhio umano sulla globalità della superficie terrestre, condotta dalla convinzione che la guida debba essere il pensiero unico dettato dalla scienza.

L’unità del linguaggio prescinde dal rapporto ambientale che nasce col territorio, perché presume di offrire all’umanità il codice di affermazioni con le quali si attribuisce un valore legale al preconcetto.

In questo modo si pensa di affrontare le crisi invocando “i valori etici”, ma non si dice che l’etica, così concepita, non è che un corpo di regole le quali, proprio per il fatto di nascere dal pensiero, necessitano del consenso, e di un potere che le affermi.

L’etica delle regole formulate dalla “saggezza pensante”, sono l’annuncio della instabilità che deriva loro dal fatto di non possedere le radici del senso universale, e dei conflitti ai quali esporranno l’uomo che sarà chiamato a viverne la essenziale non adeguatezza, rispetto ai problemi che presumono di risolvere.

I loro cambiamenti non saranno un progredire, perché mai esse avranno saputo dare struttura a quella certezza, che è la ragione prima e necessaria di ogni cambiamento. Non può esistere mutamento se non partendo da una certezza e dalla capacità dell’uomo di essere verità.

Proprio da questa consapevolezza nasce la riflessione consolatoria dell’arte in relazione al territorio, ai problemi del vivere comune ed all’identità.

L’arte è il particolare modo di condurre la vita che dona all’azione dell’uomo il colore della necessità, scandita dal rapporto con la terra; è il modo realistico in cui questo rapporto s’invera, che distingue il “vivere nell’arte”, da quello del frettoloso e presuntuoso rifugio nello spazio etico.

L’ascolto libero, fiducioso e paziente delle sensazioni esistenziali, e la loro traduzione nei gesti della necessità, esprimono, contemporaneamente, l’arte con cui l’uomo realizza l’armonia con l’ambiente e la sapienza universale che riposa nel profondo di sé stesso.

Questa sapienza è un bosco dove gli alberi vengono dalla stessa radice, che è il divino di ogni consapevolezza mirata dalla virtù, ed è la bandiera nella quale gli uomini si riconoscono e sentono il calore di una madre comune.

Amare il territorio significa apprezzare ciò che la vita ha predisposto per ciascuno di noi e rendersi protagonisti di un paesaggio dove la solitudine viene sconfitta dalla consapevolezza di appartenere ad una famiglia, la cui identità si colora con quelle di tutti i suoi figli, che abbiano saputo essere arte (cioè sé stessi).

Mario Romano Ricci non ha realizzato “un’opera d’arte compiuta” come cosa che viene dal niente; ha semplicemente fornito un luogo di sensazioni da ascoltare perché sono manifestazione delle sue radici.

Il suo è, contemporaneamente, un esempio e l’invito, fatto a sé stesso, ed agli uomini che abbiano la curiosità di osservare, ad assumere lo stile di essere al quale ciascuno di noi è chiamato, affinché le opere abbiano il premio dell’identità e di un paesaggio capace di esprimere armonia.

Mario Romano Ricci, e con lui la capacità dell’uomo di essere scrittura, ci riportano al confronto primordiale tra Caino ed Abele, per ricordare, con forza, che l’offerta dell’uomo, non può essere la “manipolazione del Creato”, bensì il modo in cui egli sa essere il cammino realistico che il Creato stesso gli presenta, come patto e come verità vivibile; e la risposta di Dio sarà: SI.

Giorgio Fogazzi

Li rifiuta perché Caino offre a Dio la propria arte, che è il frutto della manipolazione, con cui egli presume di conferire alla terra un valore superiore, rispetto a quello che possiede in sé.

Caino era un agricoltore, cioè un artista ante litteram.

Abele, un pastore, offriva a Dio la propria maniera serena di vivere, che comportava di accettare la vita, così come la terra gliela proponeva.

L’esperienza multiforme delle arti, sia pure considerata nello spazio della cultura Occidentale e nei tempi della modernità postnovecentesca, sembra riproporre il dualismo dei primi fratelli, alla ricerca di modi, coi quali l’espressione si presenti nei segni, riconoscibili, dell’essenza umana.

Il momento del raccolto, dopo che l’uomo ha cercato di salire il sentiero impervio delle dichiarazioni conoscitive e di principio, si colloca nel crogiolo degli anni ’40, del secolo scorso, quando l’arte assume uno stile che mi pare di correttamente recepire come Neoclassico.

Neoclassico significa che la parola non è più concepita come strumento di separazione e di materializzazione immediata nell’oggetto, perché essa viene accolta come trasparenza decorativa, che sarà madre del colore, meritato dall’uomo di buona volontà.

Questo nuovo rapporto con l’esperienza sensoriale giustifica il ricorso della pittura – scrittura ai modi espressivi dettati dalla sola necessità, compresi quelli mutuati dalla natura, perché lo scopo è quello di decorare il quadro per evocare il verbo, vergine di carichi sapienziali.

Ci vengono offerti esempi molto belli di questo approdo, tanto dalle arti figurative, quanto dalla musica, ad esempio con le opere dodecafoniche.

Dopo che la scrittura si era dissolta nell’impotenza, che è stata rifiuto di riconoscere un senso alla costruzione logica della classicità, ed aveva presentato il proprio volto magmatico ed inconcludente nelle faticate calligrafie degli impressionisti, e nelle solitarie cromaticità del tempo espressionista, così da coprire l’arco temporale che va da metà Ottocento, fino all’approdo dei primi vent’anni nel Novecento, la scrittura assume una profetica e realistica presenza spaziale nel suprematismo russo; e torna poi ad invocare un contatto vitale con le forme naturalistiche, come risposta all’astrattismo, diventato regime, ed alla distanza che le idee romantiche avevano tracciato, rispetto alla bellezza, ritenuta inadatta ad esprimere la vacuità dei tempi. È stato il momento dei pittori che si sono riconosciuti nella sigla italiana del “Novecento”.

Malevich e gli amici suprematisti anticiparono le dichiarazioni che farà Lucio Fontana, per il quale all’arte compete di colorare il movimento, mentre il “Novecento” ridà voce alla natura, che l’arte non presenterà più come trofeo di una ricerca, bensì come attesa di approfondimenti, da parte degli uomini di buona volontà; esattamente come è stato chiarito sopra.

Sironi affermerà potentemente che la pittura non è che decorazione, e che la sua provenienza è murale; un modo come un altro per dire che essa è una evocazione e non una costruzione del pensiero, e che la sua collocazione è spaziale, visto che il “muro”, non è altro che la parola, la quale invoca di perdere la trasparenza, a beneficio del colore.

Duchamp dà una mano, perché dichiara l’indifferenza del referente pittorico, il quale viene presentato qual cosa “già fatta”, e focalizza il problema dell’arte nella parola; quella parola, appunto, che Sironi vuole decorare.

Morandi, con De Chirico, chiarisce che lo spazio non è una cosa data, ma è bensì ciò che proprio l’arte deve disvelare (da ciò la concezione dello spazio come luogo metafisico), e dichiara insistentemente che il fare artistico non produce se non una “natura morta”; che poi è la parola concepita nella sua verginità, prima che la violenza la fissi, idealmente, nella struttura convenzionale dell’oggetto; per Morandi il benché minimo segno è una natura morta, ed è anche luogo in cui l’artista si autoriconosce.

L’arte che, già con l’astrazione, si era distaccata da ogni forma di rappresentazione ed aveva cercato le ragioni di sé nel sapere profondo dell’animo umano, verso la fine degli anni ’30 acquista la consapevolezza che le consentirà di affidarsi a modi espressivi, destinati a segnare il futuro.

Nel 1946 Lucio Fontana pubblica il “Manifesto Blanco”, che proietta il segno oltre il piano, nello spazio che diventa colore.

Emilio Vedova è in linea con Fontana e, già nel 1948, (L’Uragano), presenta lo spazio colorato dal movimento che sgorga dalla parola, concepita nelle forme geometriche di un nero compatto.

Come farà Alberto Burri con le “muffe”, degli anni ’50, dove l’apparire discreto del colore, dal nero, avviene per emersione dalla concezione ideale del mondo, che guida il movimento vitale, voluto dall’uomo virtuoso.

I pittori, che, negli anni ’40, si riconoscono nel gruppo di “Corrente”, si affidano al cromatismo luminoso e spontaneo, ed i profili della figura, come avviene, ad esempio, con Ernesto Treccani, non sono più lineari come per la classicità, e neppure vanno a sperdersi nell’indistinto, come hanno denunciato gli impressionisti; quei profili sono, bensì, binari; sono come il fiume, che ha due sponde, le quali creano il movimento dell’acqua, verso il mare.

Quelle “due sponde” contenitrici, sono la metafora della parola che opera da guida, e dell’arte, cui compete il compito di dare l’identità.

L’arte viene così segnalata come il modo in cui l’uomo vive l’ammaestramento della parola madre, per assumere i connotati della realtà, fissata dal movimento di una vita virtuosa (perché guidata dalla parola che garantisce la logica dei gesti).

Le tele e le sculture cessano definitivamente di essere la rappresentazione di una qualsiasi cosa, perdono ogni significato anche solo allusivamente descrittivo, e diventano testimonianza di una presenza che, provenendo dagli impulsi della limpidezza umana, acquista la dignità della parola di Dio; che è attesa del vissuto, col quale l’uomo darà i perimetri alle strutture del paesaggio eterno. L’arte e la natura tornano così a riunirsi, dopo il tempo della separazione, dovuta all’irruzione della sapienza che ha preteso di mortificare la parola, nella materialità dell’oggetto.

La vita e l’opera di Mario Romano Ricci si sono compiutamente incontrate con questa realtà, che egli contribuisce ad illustrare con uno stile dettato dalla necessità.

La disponibilità consapevole dell’artista di agire in uno spazio occupato dalla pura sensibilità, garantisce che dalle sue mani escano ispirazioni provenienti dal divino, che è il fondamento originario di ogni uomo.

Le opere di Mario Romano Ricci sono, dunque, parole che sgorgano dall’urgenza di Dio; sono attese che invocano il bacio del Principe Azzurro, per disvelare l’architettura riconoscibile della Creazione che si realizza.

Ecco un legno dipinto e scolpito, una nascita, che s’impenna come torre appuntita, nella doratura che evoca la perfezione.

L’insieme rivela che l’arte non è “ciò che si presume di aver fatto”, bensì lo “strumento” con cui l’artista opera; è “il modo di essere” che s’ingegna nel vissuto, avendo per guida la parola, che offre la plasticità del reale, appena dissimulato dall’irrompere delle sensazioni, (pag. 33).

“Ridere”, titola Mario Romano Ricci una struttura lignea e prismatica che si apre e divarica, rispetto all’asse perpendicolare, come una bocca spalancata, foderata d’un colore arancio.

L’arancio è l’evoluzione del giallo nel rosso, che si fissa nella forma aranciata; affinché sia chiaro che i colori simboleggiati sono lo sviluppo del particolare “giallo”, con cui la parola titola per distinguersi da ogni altra.

Il “giallo” incarna il “tesoro” irripetibile, che ogni parola nasconde.

“Ridere” diventa sostanza della parola “sorriso”, la quale suggerisce il senso di “cosa già conosciuta appartenente all’autore”, che diventa realtà nel suo vissuto (pag. 55).

“Paradigma” è il modo in cui viene nominata una colonna in legno, prismatica, e dipinta di attenzioni, che decorano l’intera struttura.

I lati sono solcati verticalmente da un vuoto lineare che li percorre per intero, e la sommità dell’opera è la sagoma d’un tetto, a due spioventi, simmetrici e dorati.

Il prisma esprime l’arrampicata del quadrato verso il suo approdo, che è il limite dorato, il tetto della costruzione, il quale segna la demarcazione insuperabile e invalicabile dell’identità, che trova collocazione nell’universo che di lei si popola.

Le quattro fenditure che segnano i lati stanno ad indicare le quattro dimensioni cui è affidata la maniera di essere, affinché l’approdo sia quello della struttura reale.

Tali dimensioni sono:

- il Padre che rappresenta la presenza dell’Eterno;

- il Pensiero che concepisce l’idea di una struttura;

- la Madre, la parola, la quale dona ciò che la sensazione non sa offrire immediatamente e cioè la realtà di una storia, di cui l’apparenza è solo un fotogramma;

- l’Arte che è il modo in cui l’uomo è chiamato a dare i segni, unici e irripetibili, a quella storia, col vissuto che dona l’identità dell’uomo e di Dio (pag. 53).

Mario Romano Ricci racconta che i suoi pensieri tormentati presero, un giorno, il nome di “Evoluzione”.

Il tronco doveva essere segato in modo da enucleare un cuneo, le cui dimensioni consentissero l’estrazione successiva di altri due, il tutto senza incrinare l’armonia dei volumi.

Nemmeno il ricorso alle formule matematiche risultò soddisfacente, perché le sezioni progettate non appagavano le esigenze del ritmo.

Finché non venne il momento dell’intuizione e della fede operosa, e l’artista lavorò il legno con la sega elettrica, senza disegno e senza progetto; ed il taglio corse, perfetto, lungo le linee della necessità, che donarono all’opera la plasticità del silenzio.

L’opera offre, a prima vista, il linguaggio in cui consiste l’evoluzione, che lievita la sostanza spirituale dell’uomo, e non già la morfologia di presunti mutamenti che riguardano solamente le apparenze materiali che, dell’evoluzione, sono solamente un’attesa.

La crescita spirituale viene espressa dalla plasticità cuneiforme; da cuneo, “modo di essere ciò che il pensiero ha idealizzato”; cuneo, città, cioè luogo in cui l’essere realizza la perfezione, che è luogo, cioè identità, e potenza che affranca da ogni necessità e soddisfa qualsiasi pensiero; cuneo, come linea, cioè successione di punti, che è storia capace di essere espressione dell’Universo intero, nel modo divino della struttura che s’innalza (pag. 57).

Non tutte le opere sono destinate allo spazio espositivo; due di esse, “Homo sapiens” e “Ideologia”, ne restano infatti escluse.

Esse sono “un luogo ideale”, fuori dalla storia; sono presenti perché vogliono essere memoria dell’avventura surreale che l’uomo ha scelto di vivere valendosi di un linguaggio convenzionale, cadenzato dal nascere e dal morire delle idee, elevate al rango della realtà.

C’è la maschera sbiancata che ricorda la fissità di un mondo immobile, dove il tempo del progredire, quanto le fasi di regressione, sono dettati dai vincoli traballanti di un sapere meramente volontaristico e radicato nel consenso mutevole; la maschera sovrasta le sembianze di una pelle miserevole, gualcita e dilacerata che non contiene, perché non ha mai contenuto la sostanza reale di un corpo vivente.

Quel cencio appeso alle illusioni regge il destino di essere storia del tempo in cui l’uomo ha costruito la concezione di sé e del proprio vivere, sulla vanità di una presenza meramente nominalistica (pag. 31).

Un prisma ligneo, dai lati levigati come il filo lineare del pensiero, s’innalza verso il ciclo, dove regge il volto d’un’umanità irreale.

Esso è il simbolo del modo illusorio in cui l’uomo cerca la propria elevazione, moltiplicando le maniere d’indagare la realtà, senza capire di averla irrimediabilmente perduta, quando ha svilito la parola per definire la sapienza di sé (pag. 33).

La riflessione sull’arte conduce al guado di un problema che oggi incombe come una promessa obliqua sulle sorti dell’umanità; mi riferisco alle tante domande inesplorate che riguardano l’espansione dell’occhio umano sulla globalità della superficie terrestre, condotta dalla convinzione che la guida debba essere il pensiero unico dettato dalla scienza.

L’unità del linguaggio prescinde dal rapporto ambientale che nasce col territorio, perché presume di offrire all’umanità il codice di affermazioni con le quali si attribuisce un valore legale al preconcetto.

In questo modo si pensa di affrontare le crisi invocando “i valori etici”, ma non si dice che l’etica, così concepita, non è che un corpo di regole le quali, proprio per il fatto di nascere dal pensiero, necessitano del consenso, e di un potere che le affermi.

L’etica delle regole formulate dalla “saggezza pensante”, sono l’annuncio della instabilità che deriva loro dal fatto di non possedere le radici del senso universale, e dei conflitti ai quali esporranno l’uomo che sarà chiamato a viverne la essenziale non adeguatezza, rispetto ai problemi che presumono di risolvere.

I loro cambiamenti non saranno un progredire, perché mai esse avranno saputo dare struttura a quella certezza, che è la ragione prima e necessaria di ogni cambiamento. Non può esistere mutamento se non partendo da una certezza e dalla capacità dell’uomo di essere verità.

Proprio da questa consapevolezza nasce la riflessione consolatoria dell’arte in relazione al territorio, ai problemi del vivere comune ed all’identità.

L’arte è il particolare modo di condurre la vita che dona all’azione dell’uomo il colore della necessità, scandita dal rapporto con la terra; è il modo realistico in cui questo rapporto s’invera, che distingue il “vivere nell’arte”, da quello del frettoloso e presuntuoso rifugio nello spazio etico.

L’ascolto libero, fiducioso e paziente delle sensazioni esistenziali, e la loro traduzione nei gesti della necessità, esprimono, contemporaneamente, l’arte con cui l’uomo realizza l’armonia con l’ambiente e la sapienza universale che riposa nel profondo di sé stesso.

Questa sapienza è un bosco dove gli alberi vengono dalla stessa radice, che è il divino di ogni consapevolezza mirata dalla virtù, ed è la bandiera nella quale gli uomini si riconoscono e sentono il calore di una madre comune.

Amare il territorio significa apprezzare ciò che la vita ha predisposto per ciascuno di noi e rendersi protagonisti di un paesaggio dove la solitudine viene sconfitta dalla consapevolezza di appartenere ad una famiglia, la cui identità si colora con quelle di tutti i suoi figli, che abbiano saputo essere arte (cioè sé stessi).

Mario Romano Ricci non ha realizzato “un’opera d’arte compiuta” come cosa che viene dal niente; ha semplicemente fornito un luogo di sensazioni da ascoltare perché sono manifestazione delle sue radici.

Il suo è, contemporaneamente, un esempio e l’invito, fatto a sé stesso, ed agli uomini che abbiano la curiosità di osservare, ad assumere lo stile di essere al quale ciascuno di noi è chiamato, affinché le opere abbiano il premio dell’identità e di un paesaggio capace di esprimere armonia.

Mario Romano Ricci, e con lui la capacità dell’uomo di essere scrittura, ci riportano al confronto primordiale tra Caino ed Abele, per ricordare, con forza, che l’offerta dell’uomo, non può essere la “manipolazione del Creato”, bensì il modo in cui egli sa essere il cammino realistico che il Creato stesso gli presenta, come patto e come verità vivibile; e la risposta di Dio sarà: SI.

Giorgio Fogazzi